習志野市では、少子化を踏まえて、適正な学校規模及び適正配置に取り組むための基本的な考え方をまとめています(詳細はこちら)。

基本的な考え方として、

まちづくりの視点を持ち、学校施設や敷地の有効活用を進め、地域コミュニティーの核となっている現在の学校(小学校 16 校、中学校 7 校)を可能な限り維持していく

と整理しています。この考え方には私も賛成です。

私は、特に埋立地域(袖ケ浦、秋津、香澄)では、昔ながらの神社仏閣や歴史的な場所はなく、地域住民の交流拠点の一つは学校であるため、地域アイデンティティーとしても学校は維持すべきという考えです。

そして、「まちづくりの視点を持ち」という点がまさにポイントだと思います。

地域全体を見渡して、住居や公共施設のあり方をどうするのか、公共交通機関はどうあるべきか、そして、住みやすい街であり続けるためにどうすべきか、こういったまちづくりの視点があって、初めて、学校の位置付けが整理される、と考えています。

今、埋立地域の小学校、特に秋津小学校は極端に児童数が減り始めています(詳細はこちらのPDFファイル20頁等をご覧ください)。秋津小学校は昨年4月時点で244名の児童数がこの4月1日では221名となりました(推計より9名多い減少、約1割減)。そして、今後も減り続けて、5年後の2029年度には全校児童165名となるという見通しです。

まちづくりは計画から実施まで一定の時間がかかります。5年後はあっという間にやってきます。まさに、今、秋津を含む埋立地域の将来像を議論し、しっかりとして計画を立てて、着実に実行していく時にあります。

このような状況認識の下、一つの策として、私は新習志野駅周辺の将来像のあり方が大きなポイントになると考えています。駅周辺を再整備していくことで隣接する秋津・香澄地域も活気が出て、人が集まってくると思います。

まちづくりの視点で学校の適正規模・適正配置を考えていくべく、総合的な視点で議論していきます。

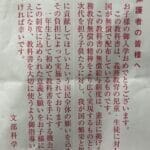

(写真は、新習志野駅周辺の再整備の一つとして提案している、駅と秋津公園を直結する歩道橋のイメージ図)

コメント